DX白書はIPA公式サイトからpdfでダウンロードできます。

【目次】

- 第2部の構成

- 日本のDXは本当に遅れているか

- 第1章「DXへの取組み状況」

- 「DX戦略」とは

- 第2章「DX戦略の全体像」

- 環境変化の評価と戦略へ落とし込む方法

- 第3章「外部環境の評価と取組領域の策定」

- DX戦略の推進に必要なもの

- 第4章「企業競争力を高める経営資源の獲得、活用」

- DX戦略における人事評価

- 第5章「成果評価とガバナンス」

- 企業はコロナ禍をチャンスにできたか

- 第6章「コロナ禍を契機とした企業の取組」

- まとめ

第2部の構成

DX白書2021の第2部では、6章に分かれ約50ページ(21ページから74ページ、企業インタビューを除く)に渡り日米企業のDX戦略に関わる調査結果と、結果の比較検討からわかるDX戦略の策定方法や推進の方法について示唆されています。

第2部を読み、企業のDXを進める戦略とは何かを理解し、現在の戦略の改善点や次に起こすべきアクションを明確にしましょう。

日本のDXは本当に遅れているか(第1章 DXへの取組状況)

第1章では、日米のDX取組み状況を、業種別、従業員規模別、事業領域別などあらゆる角度から比較しています。

開始時期が遅かった日本

米国企業の半分以上は「2016年以前」からDXに取り組んでいました。開始時期の遅れは、日本企業が米国企業と比較してDXへの取組状況が遅れている理由の1つとして考えられます。

開始時期が遅い日本

DXに「取組んでいない」と回答した日本企業の今後の取組予定時期を尋ねると、61.9%が2023年以降と回答しました。日本企業がDXへの取組に対する緊急性をより強く認識しなければ、日米の差はさらに広がり続けるでしょう。

DXへの取り組みに対する成果評価が適切に行われていない可能性

米国企業は、実に9割がDX取組の「成果が出ている」と回答しました。しかし、日本企業は「成果が出ていない」22.6%、「分からない」27.9%と、半分以上の企業がDXに取組の成果を実感できていません。

デジタル事業の伸び代

米国では、デジタル事業を行っている企業は8割を超え、その売上比率も一定を確保し、デジタル事業が売り上げに貢献しています。

一方、日本は約7割もの企業がデジタル事業を行うことができておらず、デジタル事業を行っている企業も、売上比率が「2割未満」と回答した企業が33.3%を占めています。

DX戦略とは(第2章 DX戦略の全体像)

DXの推進には、

全社で取り組むことが求められます。全社が共通認識を持った上でDXに取り組むには、DX戦略の策定が必要不可欠です。

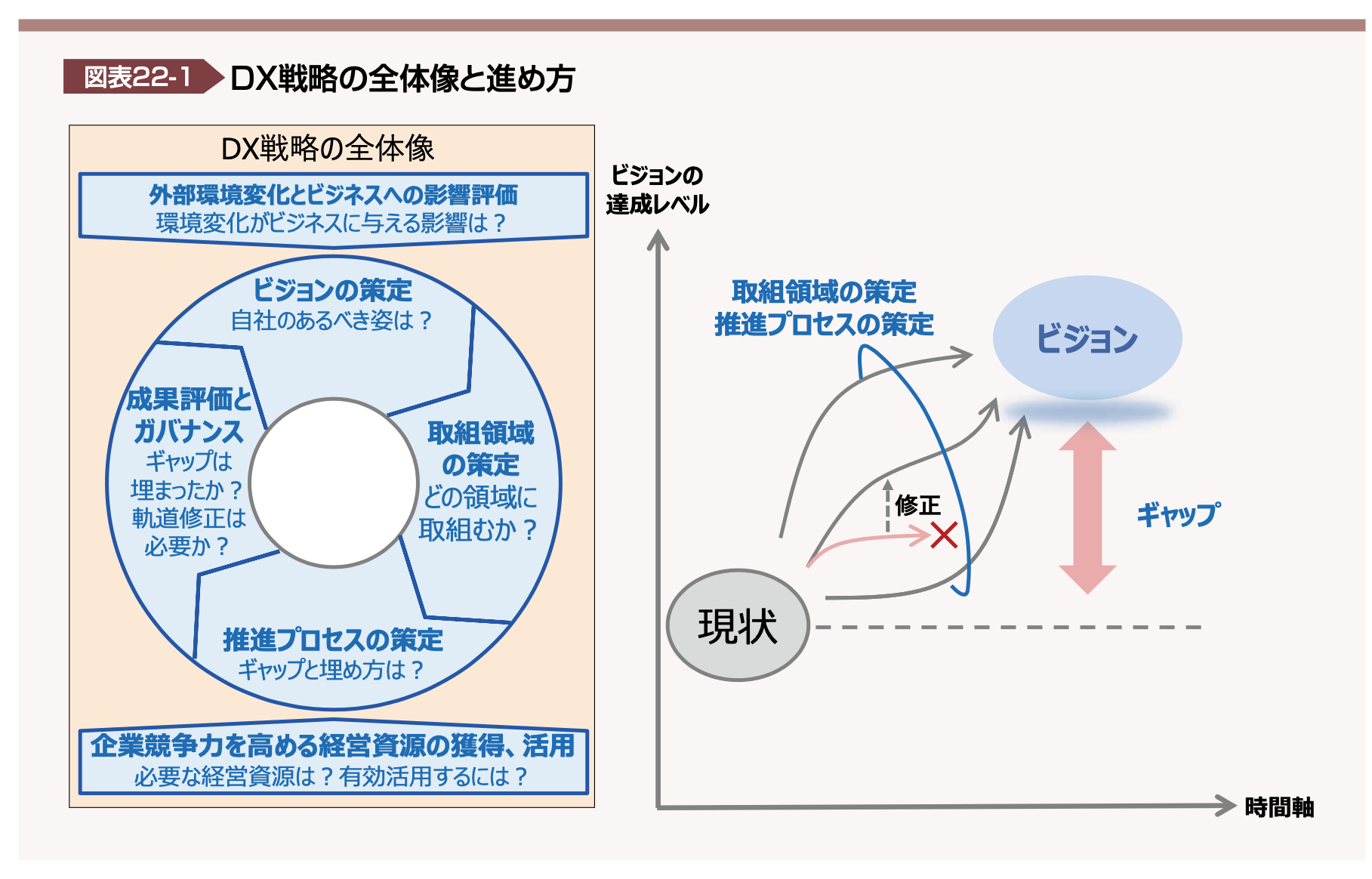

DX戦略の全体像と立案のポイント

①明確な「ビジョンの策定」で、あるべき自社の姿を共有し、現状からビジョンへ向かうための道筋を示す

②「取組み領域の策定」で、実行可能な範囲に取り組む領域を絞る

③「推進プロセスの策定」で、現状とビジョンの間のギャップを埋める方法を決める

④「成果評価とガバナンス」を整え、「失敗からの学習」を阻害しないような運用のための社内ルールを作る

そして、変革の多い時代に適合させるため、上記4つの取組みをサイクルさせていくことが求められます。

サイクルを回す上で欠かせないのが、

⑤「外部環境変化とビジネスへの影響評価」と

⑥実行に必要となる「企業競争力を高める経営資源の獲得、活用」です。

特に⑥では、人材やデータの整備、ITシステムの刷新には長い時間を要するため、全体的に

中長期的な取組みを想定しなければなりません。

「DX白書2021」から引用(30頁)

2つのデジタル活用の視点

①経営課題解決のためのデジタル活用

②新たな戦略を模索するためのデジタル活用

従来は①が重視されてきましたが、②にも取り組まなければなりません。②を行う際には、

デジタル技術の活用自体を目的としないことが大切です。経営戦略との整合性をとることを忘れないようにしなければなりません。

経営者のITリテラシー不足

全社的なDX戦略を実行するにはITに見識がある経営者の存在が欠かせません。78.6%の日本企業が、ITの見識がある役員は「3割未満」と回答しており、米国企業と比較して、日本の経営層のITリテラシーが不十分であることが懸念されます。

環境変化の評価と戦略へ落とし込む方法(第3章 外部環境の評価と取組領域の策定)

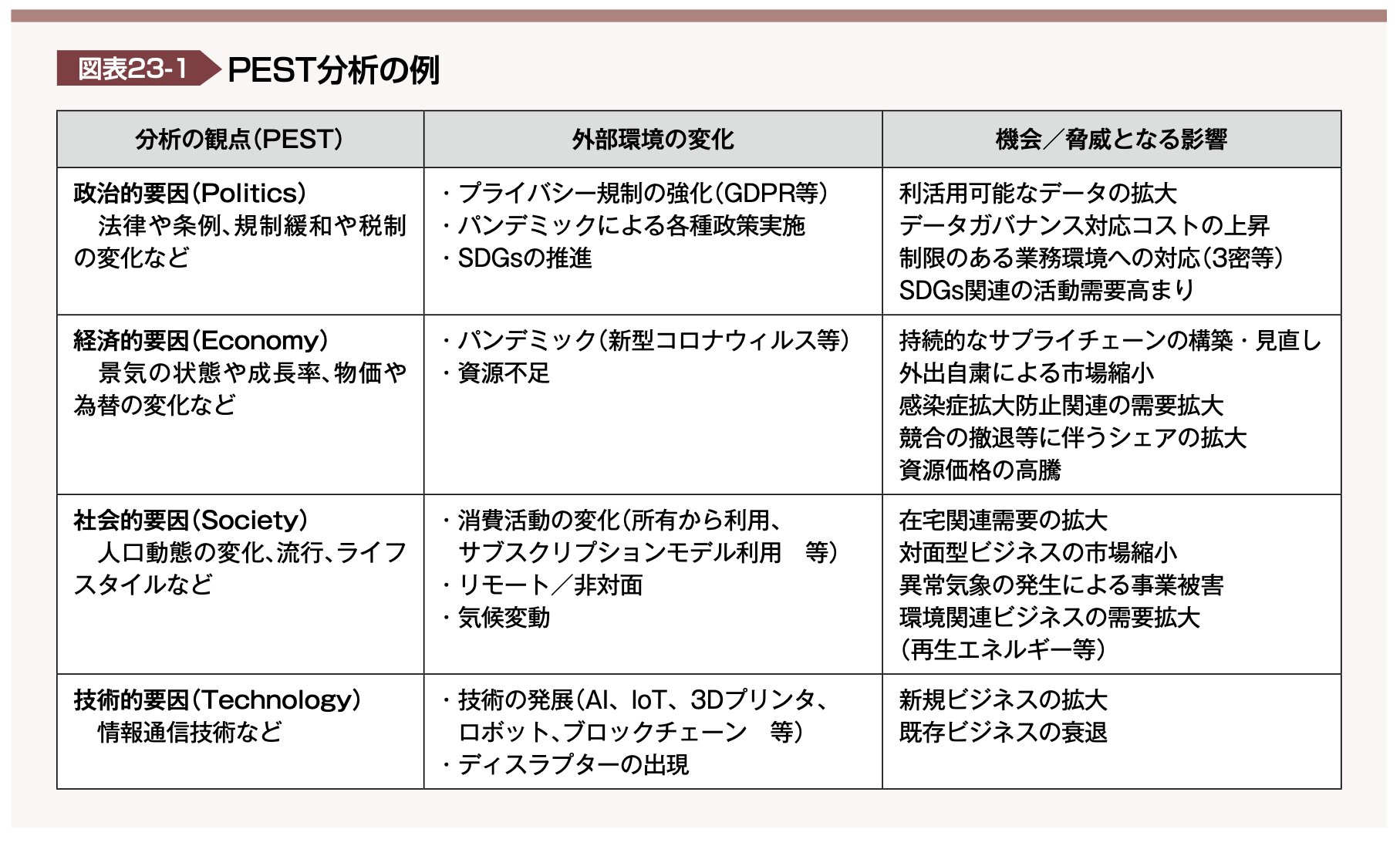

パンデミック(新型コロナウイルス)やAI、IoTなどの技術の発展など企業を取り巻く環境は絶えず変化しています。DX戦略の実効性を担保するためには最新の環境の把握に努め、変化が機会となるのか、または脅威となるのかを判断していく必要があります。

フレームワークを活用する

既存のPEST分析や5F分析、3C分析といったフレームワークは有効です。本書内にはIPAが作成したPEST分析の例が挙げられています。(33頁)

「DX白書2021」から引用(33頁)

常日頃から知識をアップデートさせる

フレームワークによる分析だけで終わっては意味がありません。分析の内容から環境変化を正しく理解することができるよう、常日頃から知識をアップデートし、キーワードの理解を深めておくことが大切です。

外部環境変化を「機会」として捉える

外部環境変化の認識についての調査より、「脅威」としての認識は日米企業間の差が小さいことがわかりました。

しかし、「機会」としての認識は米国企業と比較して少なく、日本企業は「パンデミック」以外に「SDGs」や「気候変動」、「資源不足」などの環境変化もビジネスチャンスとして捉え、ビジネスを変革させることで対応していかなければなりません。

DXを進める2つのアプローチ

DXを進める上では、

①「顧客や社会の問題の発見と解決による新たな価値の創出」と、

②「組織内の業務生産性向上や働き方の変革」の

2つのアプローチを同時並行に進めることが重要です。

しかし、調査によると②において米国と大きな差がついていることがわかりました。

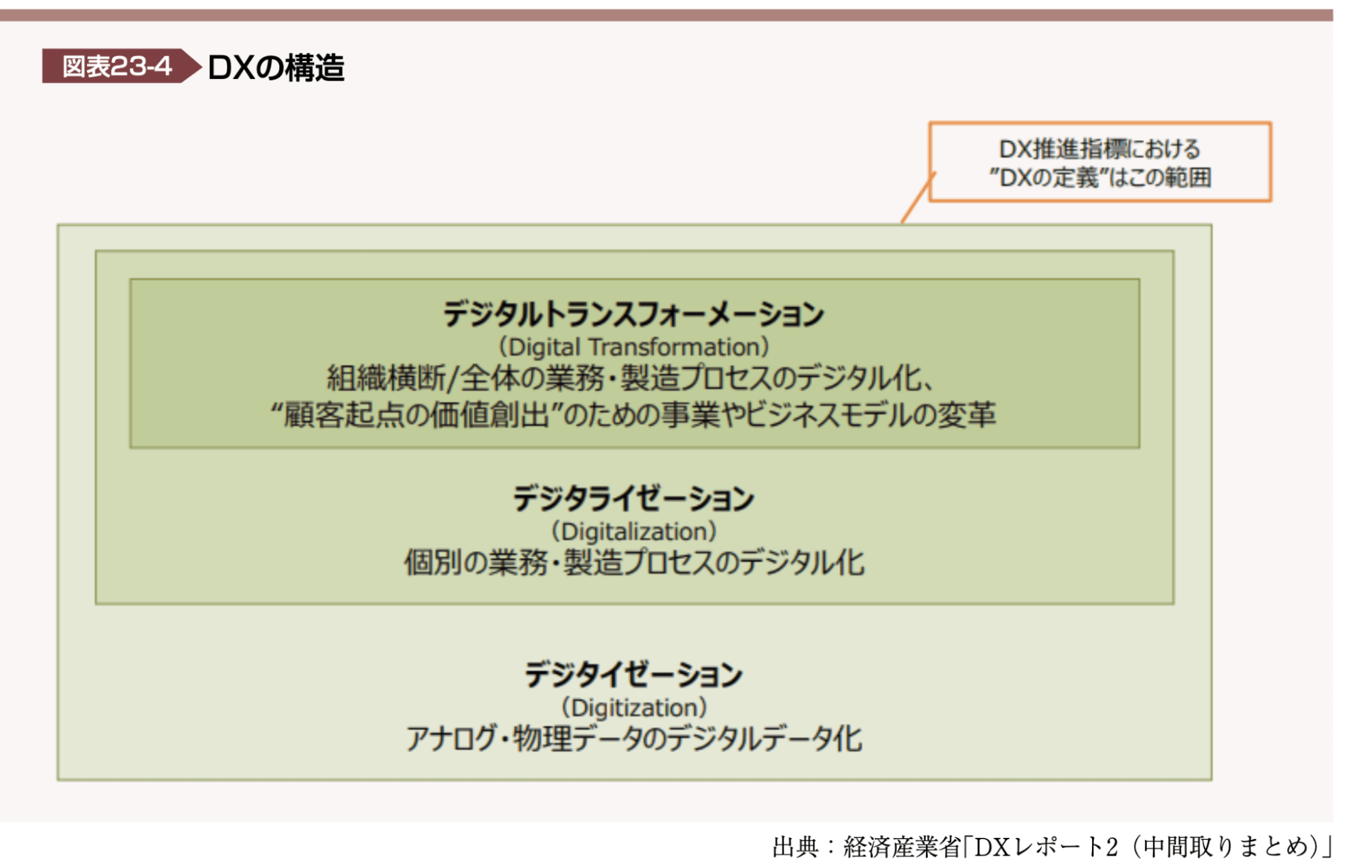

DXの前に、デジタイゼーションとデジタライゼーションを進める

DXの構造は3つの段階に分けることができます。

「DX白書2021」から引用(36頁)

DXの取組内容と成果の調査から、「アナログ・物理データのデジタル化」や「業務の効率化による生産性の向上」など、デジタイゼーション、デジタライゼーションに当たる取組で米国企業に遅れを取っていることがわかりました。

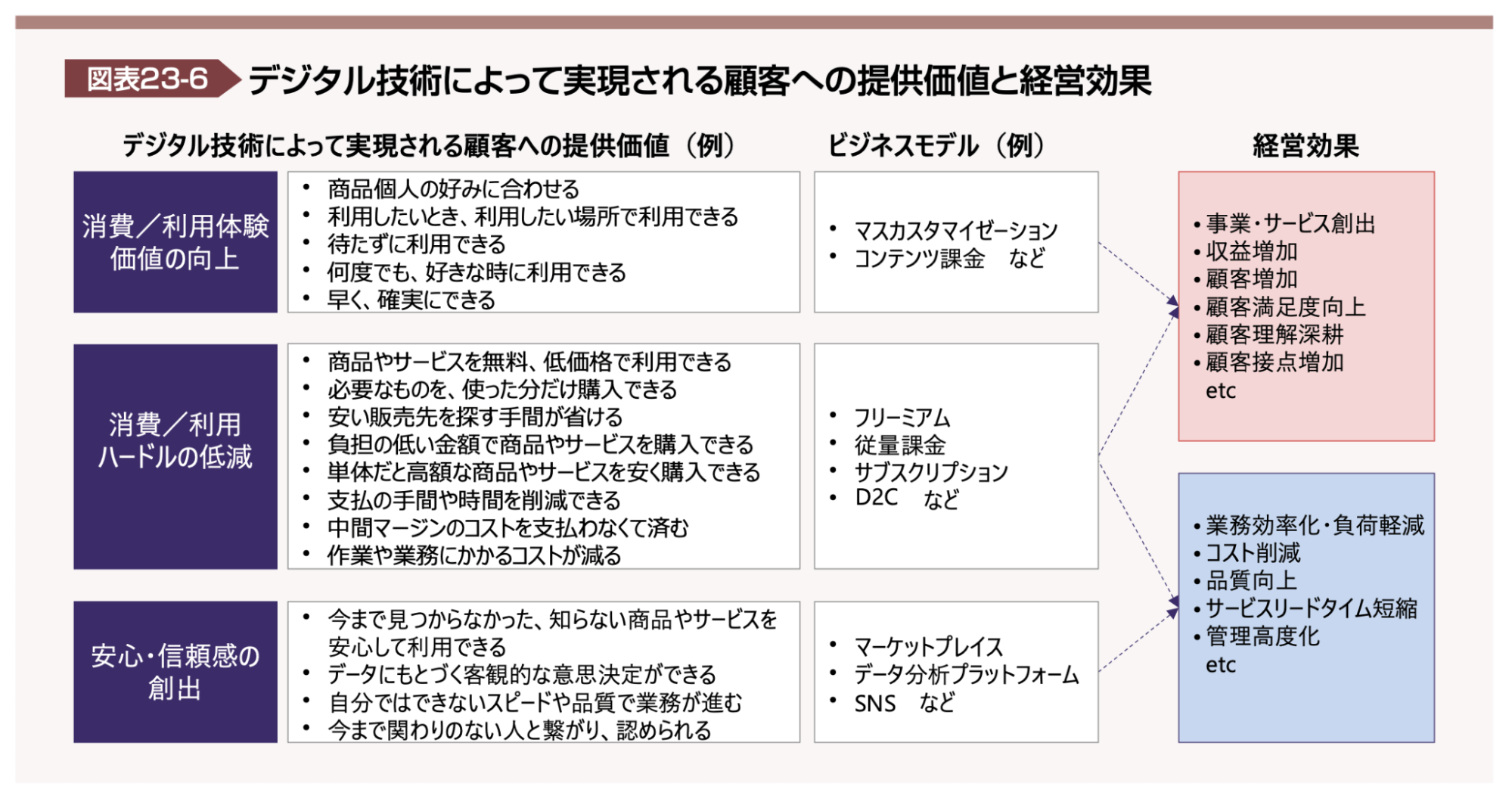

デジタル技術を用いた顧客への価値提供の枠組み

先進事例から、デジタル技術の活用によって提供できる価値は、

- 消費/利用体験価値の向上

- 消費/利用ハードルの低減

- 安心・信頼感の創出

の3つに分類できます。それぞれの提供価値に合わせたビジネスモデルの例や、経営効果の例が紹介されており、自社のビジョンや取組領域の整理に役立てると良いでしょう。

「DX白書2021」から引用(38頁)

米国ではDXの取組内容の効果が着実に出ている

DXの取組の効果があったと回答した企業に、

①「財務的な指標の改善」(売上高、営業利益、コスト削減など)

②「意思決定スピードの向上」(経営方針の変更や顧客ニーズの変化への機敏な対応など)

③「顧客の満足度や行動に関わる指標の向上」(顧客体験の向上など)

④「従業員体験価値(EX)」の向上(従業員が組織や会社の中で体験する価値の向上など)

の4つの取組ごとの効果を尋ねた結果、米国では全ての項目で「効果が出ている」と回答した割合が50%を越えました。中でも最も効果があったと考えられるのは、米国企業の60.7%が「既に十分な効果が出ている」と回答した「財務的な指標の改善」です。

アジャイルな取組に必要な人材、組織・役割、プロセス・ルール

DXには多くの不確実要素がある。全てを考慮して、綿密な計画を策定し、着実に推進することは不可能と言える。試行錯誤しながら、状況に応じた柔軟かつ迅速な対応を行うアジャイルな取組が求められる。

アジャイルな取り組みに必要なのは

①人材・・・アジャイルマインド(俊敏に適応し続ける精神)や、失敗を恐れさせない、挑戦を大切にする風土づくり

②組織・役割・・・力関係や責任・役割が分散しすぎないように、課題解決に対して必要なスキルと債務を担った人材から構成される機能横断チーム(フィーチャーチーム)を組成する

③プロセス・ルール・・・DXの目的を見失うことなく新たな取組が円滑に進むようにプロセス・ルールの見直しを図る

DX戦略の推進に必要なもの(第4章 企業競争力を高める経営資源の獲得、活用)

DXを推進するための組織や人材、ITシステム、データについて、その実態やソーシング手段、活用方法を見ていきます。

CDO(Chief Digital Officer、最高デジタル責任者)

CDOが「いる」企業は、日本19.7%、米国64.5%と大きな差があることがわかりました。

DXの推進には経営トップのリーダーシップが不可欠ですから、CDOの有無はDXの取組の遅れの原因の1つと考えられます。

専門部署、プロジェクトチームの不在

DXの推進やデジタルビジネスの強化などをミッションとする専門部署、プロジェクトチームの有無についての調査では、日本企業は米国と比較して設置が遅れていることがわかりました。

経営者・IT部門・業務部門の協調

「十分にできている」「まあまあできている」と回答した割合は、日本が4割に対し、米国は8割以上が協調できていると回答しました。

IT部門の役割が、既存の業務システムの管理に限定されているなどの例もあり、IT部門が経営層や業務部門と対等な立場で議論できるマインド・環境の整備が必要です。

IT部門に求めることの違い

「新規事業(業務)の実施」をIT部門が担当する割合が、日本は13.4%なのに対し、米国は50.9%と高い。日本企業は、IT部門を社内のITシステムの業務に集中させている傾向にある。

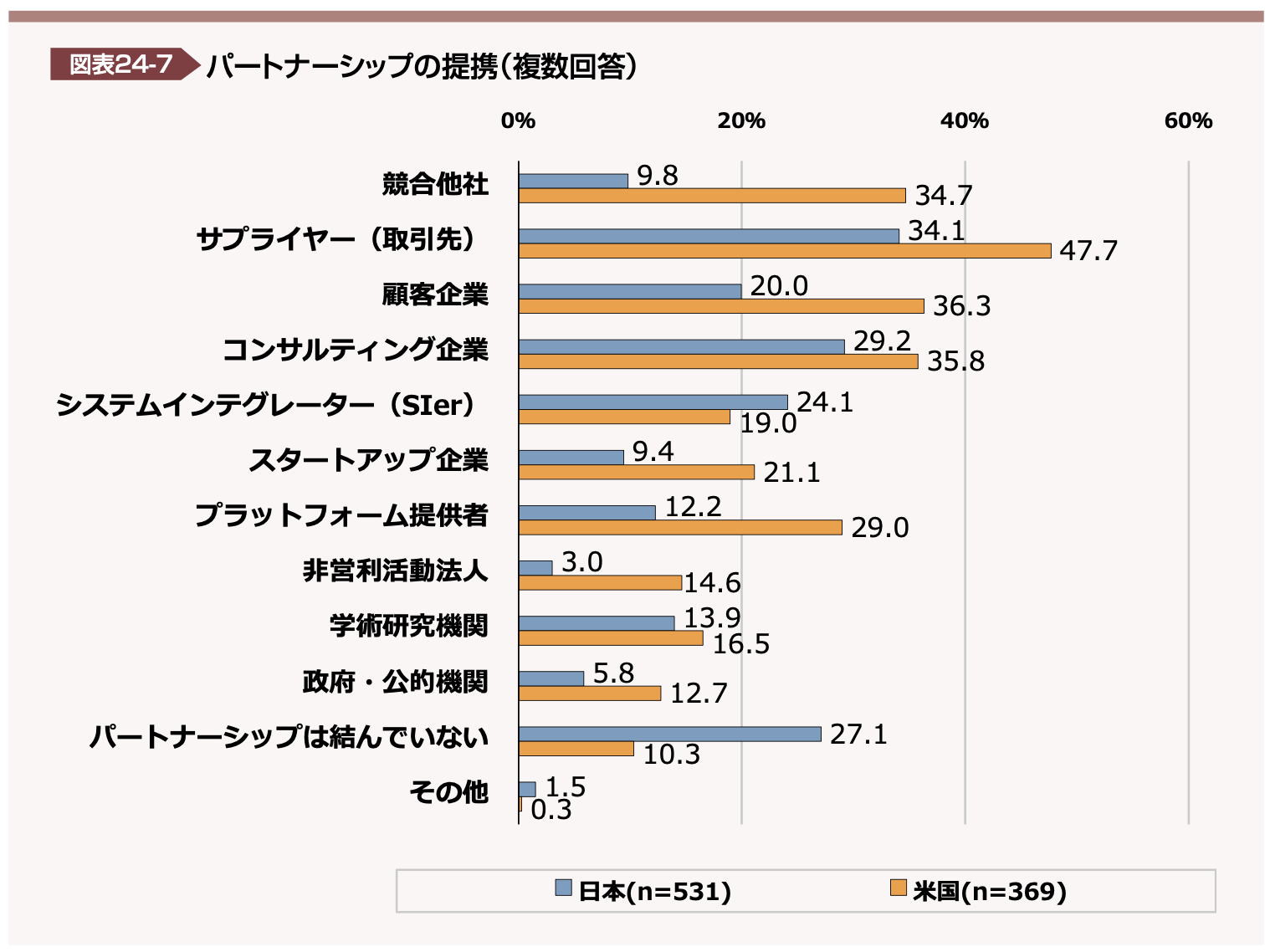

DXの推進には、社外との関係が重要である。企業間提携を主導し、エコシステムを形成することなどが有効である。

誰とパートナーシップを結ぶべきか

米国企業は、多様な外部パートナーと関係を築いています。「競合他社」や「スタートアップ企業」「プラットフォーム提供者」「非営利活動法人」の項目で回答割合に大きな差が見られます。

「DX白書2021」から引用(53頁)

DX人材確保の方法

外部のベンダー企業にDXを任せることは大事だが、自らの企業に変革を起こすためには、社内の人材確保も欠かせません。

日本企業は「社内人材の育成」に力を入れていることがわかりました。米国企業は「社外の専門家との契約(コンサルタントなど)」、「外部採用(中途採用など)」も「社内の人材育成」と同様に力を入れており、戦略や状況に応じて確保する方法を使い分けていると考えられます。

技術者のスキルの陳腐化を回避する

確保した人材が役割を維持できるように、専門性を評価する仕組みや、リカレント学習の仕組み、副業・兼業の許可など環境の整備も重要です。

これに付随して、ジョブ型雇用のシステムを広げるべきという主張もしています。ジョブ型雇用を取り入れるためにまず「ジョブ」を明確にすることが必要です。仕事の範囲、役割、責任の明確化、成果の評価基準を定めることから始めましょう。

DX戦略の策定に役立つ「DX成功パターン」

経済産業省の「DXレポート2」の中で、DX戦略立案を支援する有効なツールとして紹介されている「DX成功パターン」。デジタルを「使いこなす」視点と、デジタル「だからこそ」の2つの視点が重要になります。

協調領域(非競争領域)における自前主義の排除

自社の強みと関係のある「競争領域」と、自社の強みとは関係の薄い「協調領域(非競争領域)」の識別は、今後のITシステムの利用に必要不可欠です。

協調領域におけるIT投資は効率化・抑制していく必要があります。そのためには、日本企業によく見られる、自前、自社で開発したシステムに対して、他企業で開発されたシステムより高い評価を行う「自前主義」をやめなければなりません。

例として、自前主義はパッケージソフトウェアの導入の仕方に現れています。日本企業は、受託開発によるシステム構築が基本で、パッケージを利用する際にはカスタマイズするケースが多いです。

一方で、米国企業は、極力パッケージをカスタマイズすることなく、複数のパッケージを組み合わせて導入します。

米国企業の導入方法では、ユーザー企業の責任の比重が大きくなります。経営トップのリーダーシップの下、業務プロセスの標準化を進め、SaaSやパッケージソフトウェアを自社に導入するためにカスタマイズする必要がなくなるように体制を整える必要があるでしょう。

他社と共同利用できる共通プラットフォームの構築

投資余力が小さく、協調領域における十分なITシステムの構築が難しい企業もあるでしょう。業界内の他社と協力し、複数社で投資することで、充実した共通プラットフォームの構築することも模索すべきです。

競争領域におけるITシステムはアジャイルを意識

自社の強みと関係のある競争領域におけるITシステムは、仮説・検証を俊敏に実施する必要があります。アジャイルな開発体制を社内に構築し、市場の変化に注意しながら小規模な開発のサイクルを回していきましょう。

SoE(Systems of Engagement)の開発はサイクルを意識

社内の業務プロセスなどをシステム化したSoR(Systems of Record)に対し、顧客や社会との接点(Engagement)を通して顧客や社会の課題を発見し、解決することで新たな価値提案を行うためのシステムとしてSoE(Systems of Engagement)の領域が広がってきています。

顧客・社会の課題は時間経過で変化していくため、スモールスタートで仮説・検証・改善のサイクルを回していくことが大切です。

SoEの開発手段は自社開発とSaaS利用がおすすめ?

SoEの開発手段について日米企業を比較すると、「内製による自社開発」(日本19.3%、米国60.2%)と、「パッケージ・SaaSをベースとしたインテグレーション」(日本15.1%、米国47.2%)で日米に大きな差が見られた。

日米の開発形態の違いと今後のベンダー企業の立ち位置

日本は、ユーザー企業からの発注をベンダー企業が受託、社内または再委託先のエンジニアによってシステム開発を行い、完成したシステムを納品する取引形態が一般的です。システムの構築にかかった「労働量(工数)に対する対価」として支払金額が決定されます。

一方で、米国は、ベンダー企業自らがプロダクトを開発し、プラットフォームとして幅広い企業に提供しています。ユーザー企業とベンダー企業の間の取引は、「価値に対する対価」に基づいています。

DXが進むと、ユーザー企業は受託開発に加えて、内製を行う機会が増えていくでしょう。しかし、内製化に必要な人材をユーザー企業が内部で確保することは簡単ではありません。内製開発へ移行するための支援や、スキル移転のニーズが増えるため、ベンダー企業は、顧客企業への客先常駐ビジネスではなく、対等なパートナーとしてユーザー企業との共育(チームのスキルアップ)と共創(内製開発を協力開発する)を行っていくと良いでしょう。

目的を把握したうえでデータを収集すべき

DXで成功した企業の多くは、データ戦略の「なぜ」「何を」「どのように」を明確に理解しています。日米企業に、目的を把握したうえでデータを収集できているか尋ねた結果、「十分できている」と回答した企業は日本3.0%、米国49.6%と顕著な差が見られます。

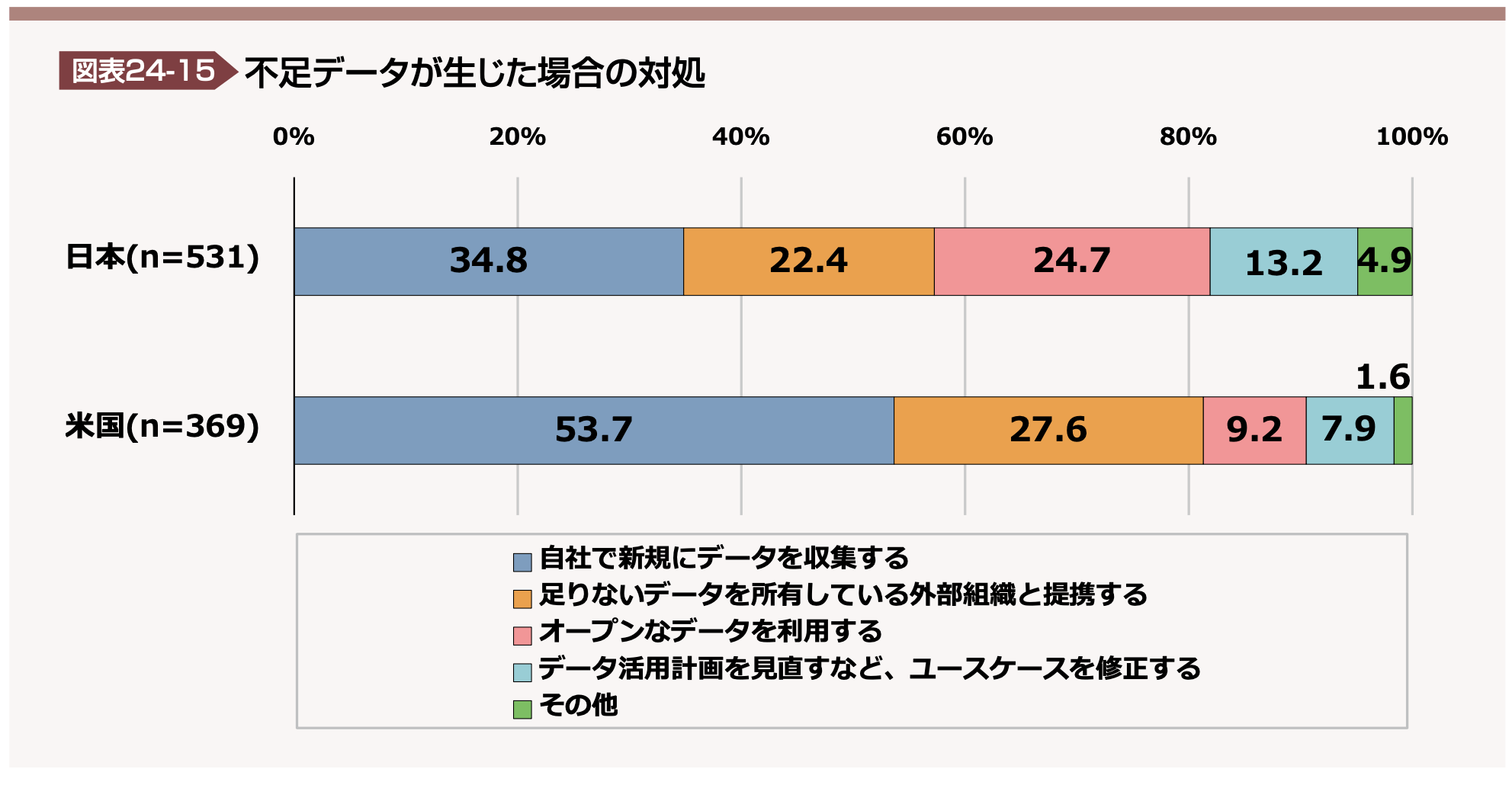

米国企業は専有データ獲得に注力している

不足データの収集方法に対する日米企業の回答は、以下のようになっています。

「DX白書2021」から引用(64頁)

日本企業と比較して、米国企業は「オープンデータの利用」よりも「自社で新規にデータを収集している」企業が多いことがわかります。

専門的で高度なデータ分析において、日本は大きく遅れている

経営層の重要な意思決定プロセスにAIによる分析や、データサイエンティストによる分析結果など、専門的で高度なデータ分析を実施しているかどうか尋ねた結果、「できている」と回答した企業は日本1.9%、米国43.1%と顕著な差がありました。

さらに、専門的で高度なデータ分析のためどのような工夫をしているか尋ねた結果、日本企業の半分(49.3%)が「特に何もしていない」と回答しており、データ分析の遅れへの危機感が足りていないと言えます。

CDO、CoEの設置

米国は、データ分析を組織に定着、拡大させるための取り組みとして、CDOやCoEの設置を行う企業が4割を超えています。

DX戦略における人事評価(第5章 成果評価とガバナンス)

日本では失敗を許容しにくい硬直的なガバナンスがDXの妨げになっていると言われています。アジャイルな考え方に基づくガバナンスを整える際に重要な観点を見ていきましょう。

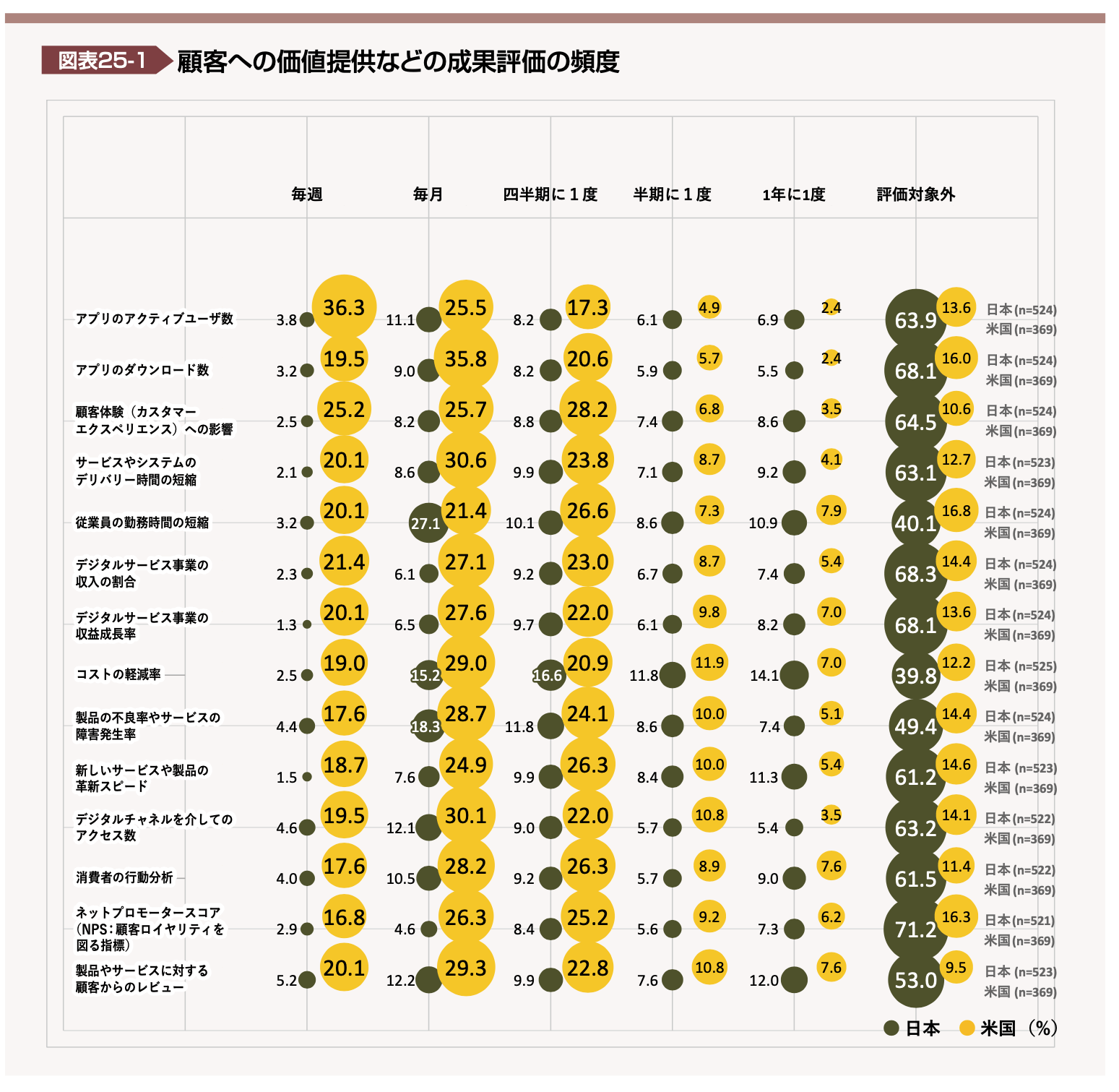

顧客価値提供視点での成果評価を設定し、短期間で評価する

DX先進企業の多くは、顧客価値提供視点での成果評価を実施しています。顧客価値提供視点での成果評価に用いる成果指標の例としては、自社の製品の不良率やサービスの障害発生率、製品やサービスに対する顧客からのレビューなどがあります。

これらの成果指標を短期間で評価することで、企業のアジリティが高まります。しかし、顧客への価値提供などの成果評価の頻度について調査した結果、日本企業の大半が、上記のような成果指標を「評価対象外」としており、まずは成果指標の整理を急がなければなりません。

「DX白書2021」から引用(68頁)

事業戦略の推進プロセスの評価や見直しも、高い頻度で行うべき

企業は、①自らの自社のDX推進状況に対する立ち位置を客観的に把握し、場合によってはDXが進んでいないことを認識すること、②株主など企業の外側からDX推進状況に対する評価を行うことでDXを推進させる環境を整備する必要があります。

DX戦略の現状の進捗や成果の把握と、課題があれば戦略の軌道修正を即座に実行できる体制には、経営トップとDX推進部署の責任者の定期的なコミュニケーション、DX推進について取締役会・経営会議で報告・議論されていることが望ましいです。

米国企業は、「毎月」を中心に、「毎週」、「四半期に1度」という高い頻度で評価や見直しを行っていることを把握しておきましょう。

サイバーセキュリティリスクを経営リスクの1つとして認識せよ

CISO(Chief Information Security Officer)などの責任者の任命や、サイバーセキュリティ対策のためのリソース(予算、人材)の確保など、サイバーセキュリティに対する対策の推進もDXにおいて忘れてはいけません。

他にも、情報処理安全確保支援士の取得奨励、サイバーセキュリティ報告書などの取組を行っていくと良いでしょう。

企業はコロナ禍をチャンスにできたのか(第6章 コロナ禍を契機とした企業の取組)

コロナ禍によって、withコロナ、afterコロナを意識した企業変革に取り組む企業が散見されました。人々の製品やサービス、働き方に対する固定観念が大きく変化している今、デジタル技術を活用し、ニューノーマル時代に適した企業変革を達成できるかどうかが、企業の競争優位性を大きく左右するでしょう。

コロナ対策としてのIT利活用でも差は縮まらず

日本では、リモートアクセス環境、web会議など一部の技術が導入されました。しかし、「パンデミックを経たIT利活用の変化」への日米企業の回答を比較すると、「コロナ以前から導入済み」と「コロナ禍への対応として導入した」と回答した割合は、全ての項目で日本企業は米国企業を下回っていました。

特に顕著な差が見られたのが「BYODやモバイルデバイス管理」や「ゼロトラストセキュリティ」、「AR/VR」などの項目でした。

まとめ

第2部の内容はDX戦略を考え実行する上で基礎となる情報ばかりですが、どれも忘れてはならない、常に心にとどめておくべき内容です。目に見えにくい「意識」を調査結果として見える化されていますから、米国企業に劣らないDXに対する変革意識の醸成に役立つ内容と言えます。

企業のDXを成功させるためには、複雑に入り組む多くの情報や要素を考慮に入れなければなりません。DX白書で紹介されているアプローチ方法やフレームワークを上手く活用しながら自社のDX戦略に必要な情報の整理が必要です。

DX白書2021では、「人材」と「技術」に焦点を当てた第3部と第4部が続きます。そちらの内容も合わせて、より適切なDX戦略を策定しましょう。

サイバーウェーブは御社のDXを支援します

サイバーウェーブは、発注した段階でシステムの7割が完成している高品質・短納期・柔軟なシステム「VALUE KIT」をベースに、お客様のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援しています。どうぞお気軽にお問い合わせ">お問い合わせください。